В то время, когда на передовой гремели бои, в тылу шла своя, не менее важная борьба – за хлеб, оружие, одежду и тепло для фронта. Женщины, старики, подростки трудились без устали, нередко сутками, отдавая последние силы ради победы.

Они лишали себя сна, еды, комфорта, только чтобы солдаты не чувствовали себя забытыми. Эта незаметная, но героическая работа кустанайцев стала прочным фундаментом общей победы.

ЕДИНЫЙ ПОРЫВ

С 1941 года город буквально перестраивали на военный лад – налаживали выпуск оборонной продукции, переоборудовали заводы и мастерские, принимали эвакуированные предприятия и людей с территорий, которые захватил враг.

С первых дней войны Красная Армия остро нуждалась не только в оружии и боеприпасах – с наступлением суровой зимы возникла острая потребность в теплой одежде. Сбор вещей для фронта стал одним из самых проникновенных проявлений народной заботы о своих защитниках.

Жители Кустанайской области откликнулись с потрясающей самоотдачей. На сборные пункты несли все, что могло согреть солдата в окопе: полушубки и валенки, меховые рукавицы и шапки, шерстяные перчатки, носки, чулки, теплые портянки и белье. По области висели плакаты: «Оденем бойца теплее, а он будет бить врага вернее».

Для нужд фронта отдавали последнее. В архивах есть записи о том, как Закирова, мать 12 детей, сдала в фонд тулуп, шерстяные носки и варежки.

– Артели «Красный передовик», «Красный кустарь», «Пимокат», «13 лет Октября», «1 Мая», занимавшиеся ремонтом сельхозинвентаря, изготовлением мебели, валенок, пошивом одежды, в годы войны стали делать повозки, шить теплое белье, фуфайки, ватные шаровары, варежки, полушубки, – рассказывает методист-историк областного музея Евдокия Суряднова.

По архивным данным, за четыре года войны на нужды фронта было сдано 43 миллиона пудов хлеба, более 2 миллионов пудов мяса, 24,5 тысячи пудов масла, 188 тысяч пудов шерсти и больше 7 тысяч лошадей.

Замечательным проявлением советского патриотизма является широко развернувшееся движение за создание мощного фонда обороны. Советские патриоты не только трудом, но и личными средствами поддерживали армию и фронт. Коллективы целых фабрик, заводов, колхозов, совхозов, научных учреждений и предприятий выносили решения о ежемесячном отчислении однодневного или двухдневного заработка в фонд обороны Родины. Ежедневно в отделение Госбанка Кустаная приходили граждане и отдавали свои сбережения. Приносили даже золото и серебряные украшения, ценные вещи.

– В фонд обороны страны кустанайцы внесли свыше 5 миллионов рублей. В кустанайское отделение Госбанка поступило 1,1 кг золота, 6,9 кг серебра и облигаций более чем на 8 тысяч рублей, – отмечает сотрудница музея.

Кроме денег, колхозы, совхозы и отдельные граждане сдавали хлеб. Только за 1943 год его было собрано и отправлено в закрома государства 20 тысяч пудов. В документах есть запись об особо отличившихся колхозниках Кустанайского, Мендыкаринского и Федоровского районов. Так, только рабочие совхоза имени Ленина передали 140 тысяч рублей и 1400 пудов хлеба.

– У нас в Карасу организовывали сборы, люди несли все, что есть. Знали, что не для кого-то, а ради себя это делают. Ведь на фронт отцы ушли, братья, мужья. О себе не думали, лишь бы они вернулись, да война закончилась. Было очень тяжело. Помню, как мама все украшения отдала, бабушка уговаривала ее оставить на время. Мол, вдруг вообще есть будет нечего, можно выменять на что-то. Но нет, она все отдала, кроме обручального кольца, – вспоминает жительница Костаная Каусар Абдуллина.

«Кустанайский колхозник»

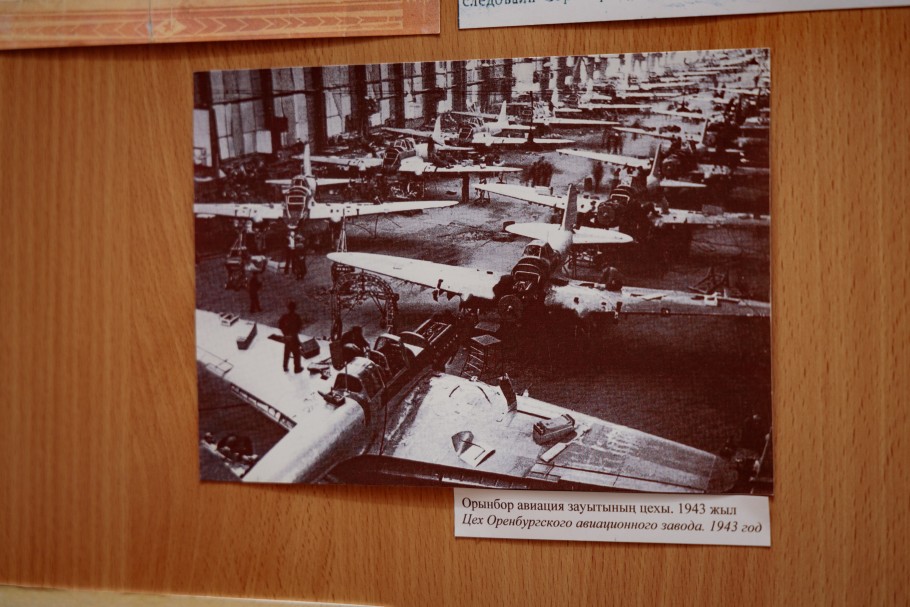

Широко развернулось в те дни и движение за сбор средств на строительство самолетов и танковой колонны «Кустанайский колхозник». На январь 1943 года было собрано свыше 24 миллионов рублей.

Семен Анищенко, 70-летний колхозник артели имени Ленина, передавая 50 тысяч рублей на строительство танков, заявил: «Три моих сына сражаются на фронте, защищая мою Родину, мой дом, мою старость. Пусть мои сбережения пойдут на усиление наших танковых сил, пусть помогут нашим сыновьям в их борьбе за свободную жизнь».

Крупные суммы денег вносили городские организации. Коллектив Кустанайского облсобеса собрал на строительство танковой колонны «Кустанайский колхозник» 6 тысяч рублей. В январе 1942 года творческий коллектив областного драмтеатра весь сбор от спектаклей (2 539 рублей) передал в фонд строительства танковой колонны.

Всего за годы войны на ее выпуск трудящиеся области собрали 34,3 миллиона тенге. Весомую часть средств – 190 тысяч рублей – внес председатель колхоза «Жана турмыс» Мендыкаринского района Кабаш Козыбаев. В архивных документах есть данные о том, что Козыбаев и колхозник Верещенко купили на свои сбережения три истребителя и лично вручили бойцам боевые машины.

Отличился и председатель колхоза имени Андреева Амангельдинского района Дармен Ошанбаев. Он передал в фонд обороны свою месячную зарплату и заявил: «Если потребуется для защиты Родины, не пожалею своей крови».

Наверное, каждому костанайцу известно имя летчика Ильи Фомича Павлова. В годы войны он был живой легендой. В честь героя трудящиеся открыли сбор, благодаря которому были построены и вручены воинской части четыре самолета-штурмовика. На одном из них в итоге и летал кустанаец.

– Приобрели на свои средства самолет и комсомольцы города, вручили его выпускнику Сталинградского авиационного училища, старшему лейтенанту Пропину, – рассказывает Евдокия Андреевна.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

На большие жертвы шли оставшиеся в тылу женщины, старики и дети. Ради Победы они рисковали жизнями.

В областном музее сохранились фотографии 12-13-летних девочек – уставшие и до ужаса худые, они стоят за станком, выполняя тяжелую работу.

– Недоедали, работали по 18-20 часов. Настолько маленькие были, что приходилось ящики в два яруса к станкам подставлять, чтобы они дотянуться могли. Иногда на местах засыпали, падали. Многие получали очень тяжелые травмы, – рассказывает сотрудница музея.

Голодали зачастую и колхозники, особенно в районах, где почти все молоко отдавали на нужды фронта.

– Многие здесь, в тылу, сделали все для победы, но ее так и не увидели. В источниках пишут, как люди умирали от голода, нечего было есть, все отправляли солдатам. Едва ли здесь было лучше, чем на фронте?! – рассуждает Суряднова.

Методист поделилась историей, с которой она столкнулась во время поисков интересного материала.

– Это воспоминания пожилой женщины, которая в те годы работала на швейной фабрике. Несмотря на мой уже почтенный возраст, мне было страшно осознать прочитанное. Война застала ее в совсем юном возрасте. И вот всю жизнь она вспоминала, как ей приходилось перешивать одежду раненых или убитых солдат. В город с фронта привозили шинели. Независимо от погоды, ее нужно было сначала отстирать. Делали это на Тоболе, зимой рубили лед и голыми руками отстирывали от крови одежду. И потом уже из кусков перешивали и отправляли на фронт, – рассказывает Евдокия Андреевна.

Сегодня страшно даже представить, каково это – держать в руках окровавленную шинель погибшего, может, совсем юного, безусого мальчишки – такого же, как десятки тех, кто ушел на фронт из твоего родного города. Но в те годы, это было необходимостью – только бы приблизить победу!

Александра ГОЛОВКО, фото Ларисы БОЖКО

Много сидишь в социальных сетях? Тогда читай полезные новости в группах "Наш Костанай" ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме. Сообщить нам новость можно по номеру 8-776-000-66-77