Он выстоял в тяжелейших условиях, претерпел реорганизацию. Но, как и многие предприятия своей эпохи, не выдержал новой войны – экономической. Сегодня на месте цехов тишина, но память о людях, трудившихся ради великой цели, остается.

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ

В годы Великой Отечественной войны Костанай стал местом размещения эвакуированных предприятий, среди которых был кожевенный комбинат имени Ф.Э. Дзержинского.

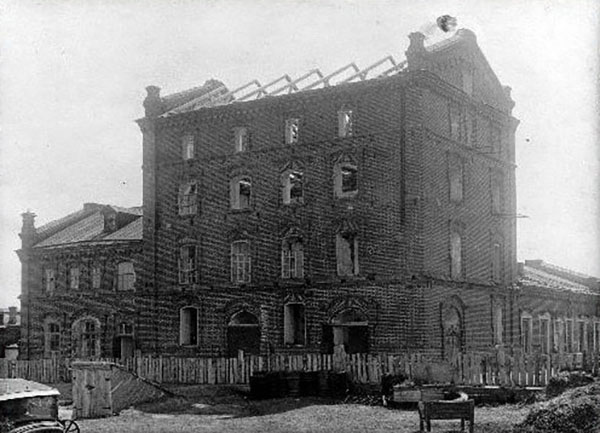

Тогда, в декабре 1941 года, началась история обувной фабрики на костанайской земле. Разместили ее на ул. Набережной, где уже стояло здание паровой мельницы купца Оразаева – большое краснокирпичное строение, которое дожило до 2020 года.

По информации областного историко-краеведческого музея, в 1914 года мельница стала работать круглосуточно и в годы Первой мировой войны снабжала продукцией Сибирь, Курган и почти все центральные губернии России. Однако проработала она недолго, уже через пару лет после прихода советской власти в ее стенах разместилась инфекционная больница. Есть данные и о том, что в 1919 году здесь находился штаб командующего повстанческой армии. Но в 30-х годах здание передали НКВД.

Еще богаче история прибывшего в Костанай комбината. «Крымский большевик», позднее – имени Дзержинского, появился в Симферополе в конце двадцатых годов прошлого века на территории бывшего авиационного завода.

В архиве газеты «Крымская правда» сохранился ряд материалов о том, как работало предприятие. В одной из статей говорится: «До войны комбинат, на котором трудились 3 тысячи человек, производил продукции на сумму 16 миллионов рублей в год, выпуская 4,5 тысячи пар обуви в сутки».

Но враг подступал, встала угроза оккупации Симферополя, тогда и было решено отправить предприятие подальше от военных действий. Однако процесс его перемещения был непростым: в Костанай прибыла лишь часть инфраструктуры, остальное оборудование по распоряжению Наркомата кожевенной и обувной промышленности СССР было размещено в Тбилиси.

БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

Перед руководством комбината стояла непростая задача – восстановить мощности в условиях нехватки оборудования и ресурсов. Первым делом началась работа по организации цеха прошивной обуви, который включал закройно-штамповочное и заготовочные отделения. Одновременно шло восстановление цеха рантовой обуви.

По воспоминаниям администрации предприятия, сроки запуска цехов менялись. Так, цех рантовой обуви, где работа велась преимущественно вручную, был запущен уже в апреле 1942 года. Цех механической обуви, несмотря на завершение строительства к октябрю 1942 года, начал работать только в декабре 1943-го из-за нехватки электроэнергии.

По данным документов и отчетов руководства кожевенного комбината, бесперебойное энергоснабжение стало одним из главных вызовов для предприятия.

– В условиях массовой эвакуации на восток СССР в 1941 году власти Костаная планировали запуск дополнительной ТЭЦ при заводе №507, однако работы так и не были завершены. В результате дирекция кожевенного комбината совместно с местной администрацией приняла решение о строительстве временной собственной электростанции, – говорится в архивных документах.

Острая нехватка электричества напрямую сказалась на производстве. В частности, цех прошивной обуви в 1942 году не достиг проектной мощности, составляющей 500 пар в смену. Лишь к первому кварталу 1943 года удалось выйти на показатель в 300 пар. Цех рантовой обуви, менее зависимый от электроэнергии, показывал более стабильные результаты.

Еще одной проблемой стало отсутствие достаточного количества материалов. Доставки осуществлялись нерегулярно, что тормозило выполнение производственных планов. Тем не менее, несмотря на сложнейшие условия, коллектив комбината делал все возможное, чтобы обеспечить фронт и тыл необходимой продукцией.

– Время тогда было тяжелое. Прабабушка пошла работать на швейную фабрику буквально через несколько месяцев после родов. Деньги были очень нужны. В семье четверо детей – и все девочки. Моей бабушке, Валентине Петровне, тогда было лет 13-14, когда ей тоже пришлось идти работать. Но на «Большевичку» ее не взяли, уж больно маленькая была и выглядела младше своих лет, – вспоминает Екатерина Старовойтова, внучка одной из сотрудниц фабрики. – А на кожевенный комбинат ее устроить удалось. Но она обувь не шила, работала подмастерьем, полы мыла, где-то еще помогала. Платили мало, но хоть какая-то копеечка.

По словам внучки, о работе на комбинате бабушка рассказывала немного. Одно из самых ярких воспоминаний – тяжесть ящиков с обувью, которые ей, худенькой девчонке, приходилось таскать. Впоследствии это сильно отразилось на здоровье женщины.

Несмотря на все трудности, люди не жаловались, знали, что работают ради Победы.

В четвертом квартале 1942 года перед комбинатом стояла амбициозная цель – выпустить 33 тысячи пар обуви из общего годового плана – 138 тысяч. Для этого руководство предприятия выделило несколько ключевых условий: своевременная доставка и хранение сырья, слаженная работа логистических служб и координация специалистов на всех этапах отгрузки.

Как отметил директор комбината в одном из отчетов, анализ работы предприятия показал, что начало каждого месяца сопровождалось простоями, а затем, чтобы выполнить план, приходилось прибегать к так называемой «штурмовщине» – форсированной работе на пределе сил. Чтобы справиться с трудностями, коллектив внедрил стахановские методы, организовал социалистическое соревнование, ввел дополнительные смены.

В 1943 году корреспондент газеты «Крымская правда» написал материал, как по-военному работают мастера комбината. В статье говорится: «План первого полугодия 1943 года дзержинцы выполнили на 109,7%, сэкономив при этом около 30 тысяч дециметров хромовых товаров. В июле задание выполнено на 422%. Исключительно возросла производительность труда. Только в июне комбинат выпустил обуви столько, сколько им было выпущено за весь 1942 год».

Большая часть работниц предприятия – женщины. Многие справлялись с нормой выработки. В статье газеты «Ленинский путь» за 1944 год сказано: «Бригада затяжки пяток выполнила план, работница Вакуленко на отделке подошв дала 2,5 нормы, а позже выполнила план на 296%».

КОНЕЦ ЭПОХИ

После войны обувная фабрика продолжила работу в Кустанае, позже на ее основе было создано АО «Алпамыс». Однако от него сегодня остались лишь руины. Со временем продукция утратила популярность – рынок заполонили импортные модели, и АО «Алпамыс» перешло на спецзаказы для силовых структур. В 2016 году предприятие было признано банкротом с суммой задолженности в 840 млн тенге.

Однако со времен Победы и до закрытия фабрика прошла долгий путь, вписавшись в судьбы многих людей. Валентина Ргебаева пришла на комбинат в 1989 году в возрасте 18 лет и проработала здесь до 2007 года.

– Трудилась в цехе №3. Выпускали в то время детскую обувь, сапожки и сандалии. На предприятии было много тех, кто проработал до самой пенсии – как пришли на фабрику девчатами, так всю жизнь здесь и трудились, – вспоминает женщина.

Познакомилась Валентина на фабрике и с будущим мужем Сергеем Орловым.

– Когда «Алпамыс» закрылся, наступило огромное разочарование, так как он был для нас как второй дом. Столько родных и близких людей принесла мне эта работа. Со многими связь поддерживаем до сих пор, – говорит Валентина.

Интересно, что после войны часть работников предприятия все же вернулась в родной Симферополь. Об этом свидетельствуют архивные материалы газеты «Крымская правда». В одной из статей за 2015 год читаем: «Вернувшись в конце лета 1944-го в Симферополь, дзержинцы увидели, что фашисты сожгли все производственные здания, уцелели лишь три конторы. Общий ущерб составил 15 млн рублей. Но труженики не отчаялись: параллельно с ходом восстановления начала работать пошивочная мастерская, выпустившая в октябре 334 пары обуви».

АО «Алпамыс» ушло без шума. В 2013 году его президент Алмагуль Сауденова еще строила планы по запуску производства детской обуви. А затем – тишина.

Весной 2019 года за 334 млн тенге фабрику приобрел неизвестный покупатель. Осенью суд вынес решение о прекращении деятельности предприятия, а вскоре министерство юстиции поставило последнюю точку, официально закрыв АО. Было продано все, что можно. Но даже этого не хватило, чтобы покрыть долги.

Но на этом история названия «Алпамыс» не закончилась. С начала 2020 года стартовал процесс разбора старых зданий. Сейчас на месте известной фабрики возводят современный жилой комплекс ALPAMYS, застройщиком выступил ИП Айткужинов А.М.

Александра ГОЛОВКО, фото Абиля ДОЩАНОВА

и с сайта «Костанай

и костанайцы»

Много сидишь в социальных сетях? Тогда читай полезные новости в группах "Наш Костанай" ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме. Сообщить нам новость можно по номеру 8-776-000-66-77