Он находится в КРУ им. А. Байтұрсынұлы, здесь собраны все представители насекомых нашего региона и не только

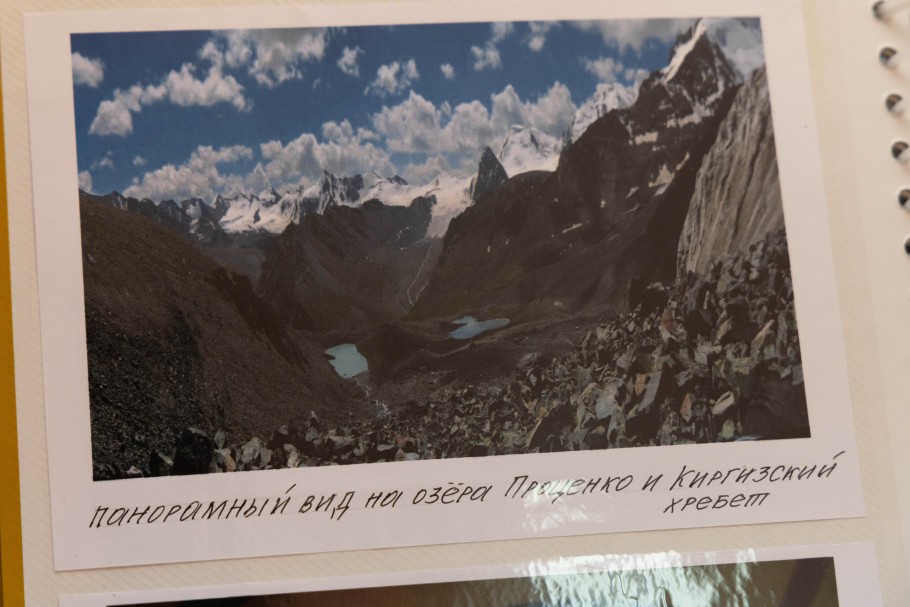

В 1988 году музей основал доктор биологических наук, профессор Александр Проценко. До этого события он трудился с группой ученых в Кыргызстане, занимался изучением пластинчатоусых жуков, причем успешно. Ему удалось стать первооткрывателем пяти неизвестных науке видов. Теперь в музее красуются те самые экземпляры и носят его имя.

Во время этой же экспедиции в стране случился массовый падеж скота, благодаря открытиям ученого гибель была приостановлена, потому что Проценко обнаружил вид жуков – переносчиков возбудителя болезни. За эту заслугу в его честь названы ледник и перевал в Кыргызстане.

Энтомологическим делом Александр Проценко занимался всю жизнь, 14 лет руководил коллекцией насекомых, после на 17 лет дело перешло к его ученице, ведущему зоологу, старшему преподавателю кафедры биологии и химии Татьяне Мариненко. Сегодня она уже на пенсии. Теперь на смену мастодонтам науки пришла молодой специалист, биолог Кристина Билалова, именно она рассказала корреспондентам «НК» об истории музея и заслугах костанайских специалистов.

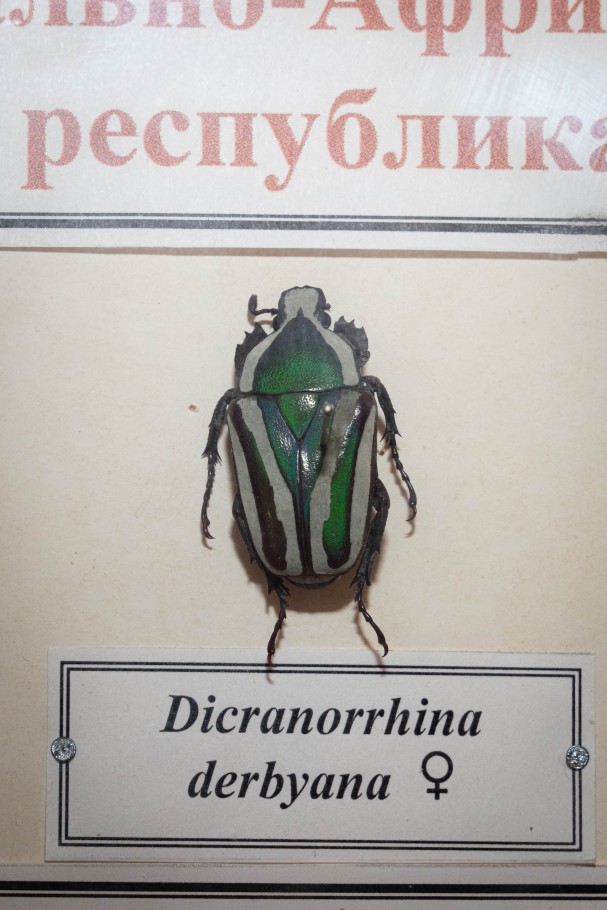

– Александр Изосимович и Татьяна Геннадьевна внесли огромный вклад в развитие нашего музея. Помимо представителей фауны Костанайской области, здесь представлены и мировые виды. Множество насекомых взяты из личной коллекции Проценко. Он ушел из жизни в символичную дату – 18 мая, это Всемирный день музеев. Теперь его наработки хранятся здесь, самый возрастной экземпляр, который мы имеем, – жук из Северной Америки, его поймали в 1937 году. Александр Изосимович обменивался находками со своими коллегами, так этот жук оказался у нас, – отметила Кристина Билалова.

Определить «старичков» можно по выцветшему окрасу, спустя столько лет из ярко-коричневых и черных они превратились в бежевых. Приостановить процесс выцветания удалось Татьяне Геннадьевне, она поместила коллекцию под темное стекло.

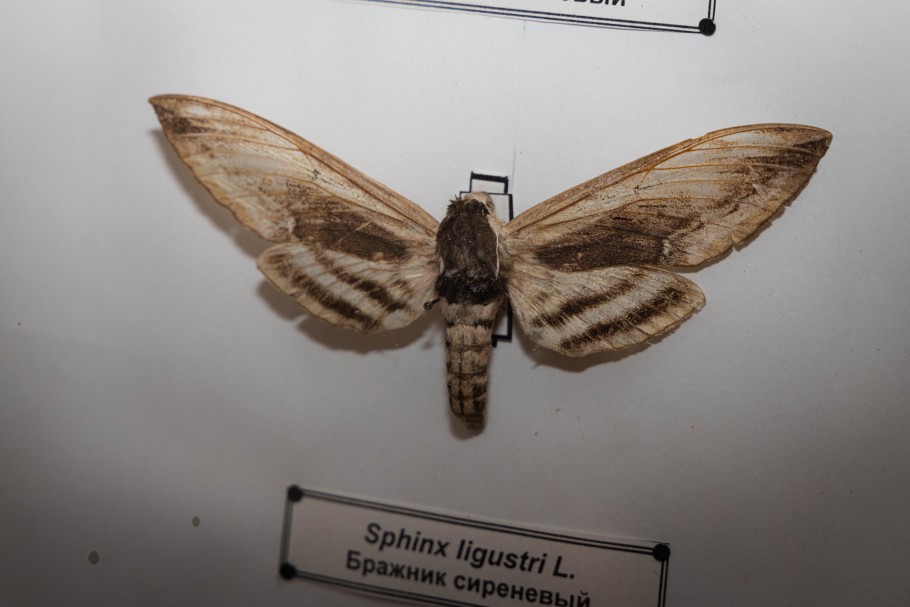

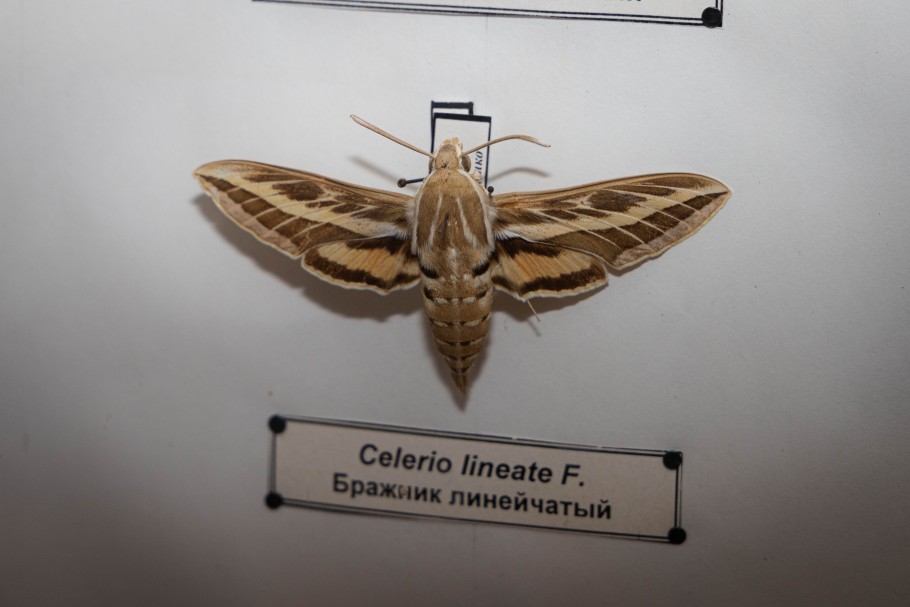

– Чтобы содержать такой музей, необходимо каждые три месяца проводить протравку от вредителей. Существует насекомое кожеед, вот от него надо избавляться, иначе он съедает брюшки музейных экспонатов. Для этих целей мы используем протравители, которые отпугивают личинок кожеедов. От них идут пары парадихлорбензола. Конечно, музейные экспонаты не терпят сырости, – акцентирует заведующая музеем. – Работа энтомологов в основном связана с выездами и со сборами насекомых. После привозим их в университет, обрабатываем, высушиваем, расправляем, определяем вид, у нас для этого есть большие тома книг. Процесс очень сложный, к примеру, в видах может быть отличие всего на один членик в усике. Для обывателя кажется, что все жуки одинаковые, но это не так.

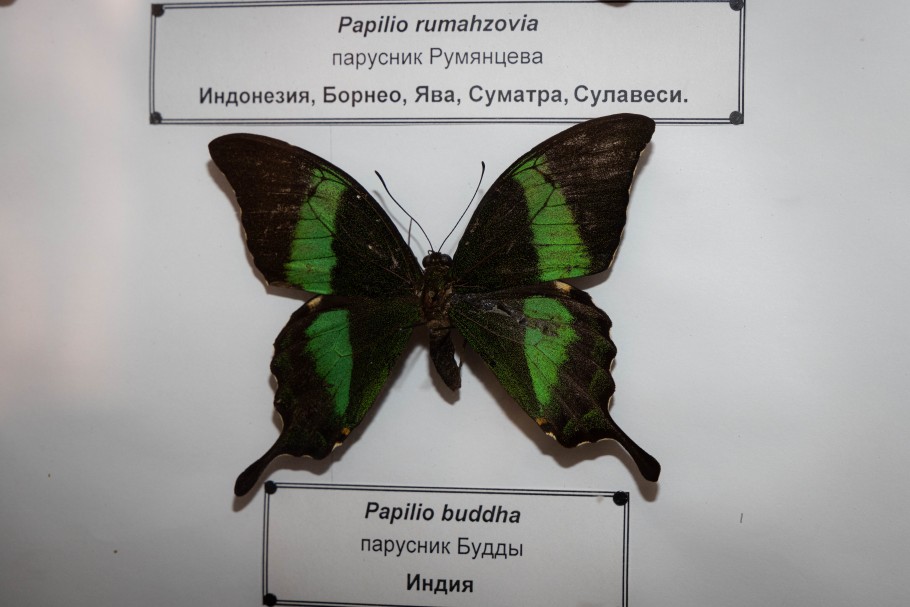

У каждого насекомого в экспозиции есть описание, в нем указано, когда, где и кем был пойман.

Изначально идея коллекции – наглядное пособие для студентов агрономов. Они должны видеть и знать каждого вредителя в лицо.

– В нашем музее представлены массовые вредители, которые наносят больше всего вреда, к примеру, саранчовые. При личиночной стадии они способны передвигаться большими скоплениями. Взрослая особь может перелетать на дальние расстояния. Это насекомое очень прожорливое. При весе 50 грамм за сутки может съедать в 10 раз больше своей массы. Стая таких насекомых за день пожирает рацион 40 тысяч слонов. В этом году в нашем регионе прогнозировали налет саранчи, но из-за паводка кубышки (это их яйца) должны были затонуть, – считает специалист. – Помимо вредителей, представлены и энтомофаги. Дыбка степная борется с саранчой, занесена в Красную книгу, похожа на богомола. У него такая же техника нападения. Интересно, что в природе нет самцов, есть только женские особи. Дыбка степная считается исчезающим видом. Во время освоения целины в степях перекапывали почву, тем самым уничтожая отложенные яйца дыбки.

В 1956 году урожай Костанайской области пострадал от совки серой зерновой, она многоядная, то есть в еде неизбирательна, и в тот год она хорошо приложилась к урожаю.

– Первоцелинники вспоминают, в то время, когда они выходили в поле, ветра не было, но колосья шевелились, оттого что гусеницы поедали их, – отметила Билалова.

Благодаря коллекции, которая собиралась долгие годы, у студентов есть наглядное пособие для учебы. Однако рассмотреть экспозицию могут не только они, на экскурсии в музей приходят и школьники.

Полина ЦИММЕР,

фото Абиля ДОЩАНОВА

Много сидишь в социальных сетях? Тогда читай полезные новости в группах "Наш Костанай" ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме. Сообщить нам новость можно по номеру 8-776-000-66-77